Alle drei Söhne Kurt Sanderlings haben sich für die Profession ihres Vaters entschieden. Thomas Sanderling, Michael Sanderling, haben Sie das Dirigenten-Gen?

T.S.: Bei mir war es tatsächlich seit frühester Zeit ein Bedürfnis, diesen Weg einzuschlagen. Natürlich müssten Sie meine Brüder fragen, wie es bei ihnen war. Michael hat ja erst eine erfolgreiche Cellistenkarriere eingeschlagen…

M.S.: Ja, ich habe mich sehr früh entschieden, dass ich der einzige Musiker in der Familie bleibe… Aber dann kam der Schicksalstag: Der Intendant des Kammerorchesters Berlin – das bekanntlich sehr gut ohne Dirigenten auskommt – kam damals auf mich zu und fragte mich, ob ich mir vorstellen könnte, ein Konzert zu leiten. In meiner Naivität sagte ich zu, merkte aber bald, dass ich als Cellist keine Chance hatte, das Orchester in diesem Repertoire vom Cellopult aus anzuführen. Irgendwann sagte ich, na, dann stelle ich mich eben hin und dirigiere.

Den Musikern scheint das gefallen zu haben?

M.S.: Dummerweise hat es sowohl mir als auch dem Orchester sehr viel Spaß gemacht!

Aber Cellist u n d Dirigent wollten Sie dann doch nicht sein.

M.S.: Über den Lehrstuhl an der Frankfurter Musikhochschule bin ich dem Cello ja noch verbunden. Aber selbst öffentlich spielen werde ich nicht mehr. Ich gehöre zu den Cellisten, die üben müssen, wenn es schön werden soll.

Welche Aspekte des dirigentischen Handwerks verbinden Sie beide mit Ihrem Vater, haben sie vielleicht gar mit ihm besprochen? Konnten Sie sich einige Dinge "abgucken", oder gab er Ihnen Hinweise oder Tips in irgendeiner Richtung?

T.S.: Besonders wertvoll empfinde ich heute das, was eigentlich nur noch selten gelehrt wird: die Technik des Probierens, besonders, wann und was man probiert. Auf diesem Feld haben seine Hinweise meinen Lernprozess bedeutend beschleunigt. Seine Maxime war: mit den Händen muss man so viel wie möglich vermitteln; dann ist ein Orchester wirklich bereit, sich auch darüber hinaus Erklärungen anzuhören. Er war sich aber durchaus bewusst, dass sich verschiedene Leute unterschiedlich ausdrücken. Die wichtige Frage ist zu spüren, wann im Orchester etwas stattfindet, und das dann nicht durch Überaktion zu zerstören. Das Dirigieren soll sozusagen die Differenz beeinflussen zwischen dem, was klingt und dem, was Sie in sich als Wunsch klingen haben. Man muss also gleichzeitig hören, was im Orchester vorgeht und mit dem inneren Ohr, was man gern hören möchte!

M.S.: Bei mir ist es eher ein fernes dirigentisches "Erbe". Es ist aber doch so, dass es bei mir ein paar Bewegungen gibt, die einige Musiker an ihn erinnern. Überall, wo ich gastiere, wird mir das gesagt; ich weiß zwar noch immer nicht, ob es ein Kompliment ist… Er hörte ja leider just in dem Moment auf zu dirigieren, als ich begann. Bewusst beobachtet habe ich ihn nie; natürlich könnten wir Kinder seinen Stil unbewusst mitbekommen haben.

Mit der "Fünften" Dmitri Schostakowitschs übrigens, die wir am Wochenende mit der Dresdner Philharmonie aufführen, habe ich ihn sehr oft erleben können. Als ich zwölf oder dreizehn war, nahm er uns mit auf eine achtwöchige Tournee nach Australien. Zwischen zwanzig und dreißig Aufführungen waren das bestimmt! Natürlich habe ich meinen Vater in unzähligen anderen Konzerten erlebt, nicht zuletzt zehn Jahre lang als Solist neben ihm.

T.S.: Ich erinnere mich gerade: ein Fagottist der Leningrader Philharmoniker kannte mich noch als Kind. Er sagte mir einmal: die Sanderling'schen Gene kann man spüren! Andere Leute sagten wiederum: na, sieht er am Pult nicht wie der Vater aus? Später hat das aber niemanden mehr interessiert.

Ihr Vater hat eine gesamte Dirigentengeneration geprägt – so sagte etwa Simon Rattle einmal. Dennoch hatte er selbst kaum eine Ausbildung, er eignete sich viel in der Praxis an. Wie würden Sie seinen Dirigierstil beschreiben?

T.S.: Was die Schlagtechnik angeht – ein schreckliches Wort übrigens!, das englische "beat" ist nicht besser -, das könnten Ihnen sicherlich die Orchester und Chöre am besten beantworten. Musiker sagten mir, dass sein Stil für sie sehr klar war. In der Regel brauchte er wenig Probenzeit, er war ein effizienter Dirigent.

M.S.: Kurt Sanderling hat das getan, was man die Tippeltappeltour nennt; richtigen Unterricht hatte er nie, das stimmt. Es ging pragmatisch um Musikvermittlung: er hat immer versucht, seine Vorstellungen durch Sprache zu untermauern, hat mit Metaphern und verbalen Erklärungen gearbeitet. Und er gehörte zu einem Dirigententypus, den es heute nicht mehr gibt, nicht mehr geben darf: er hatte einen Hang zum Despotischen. Das war ein dirigentisches Weltbild, das heute, da die Ausbildung der Musiker ungleich umfassender ist und sich Dirigent und Musiker auf absoluter Augenhöhe begegnen, einfach unnötig ist. Er war jemand, der die Musiker "schulte". Das gibt es heute eigentlich nicht mehr.

Wie wichtig war der handwerkliche Aspekt des Dirigierens für ihn, und wo begann die "Aura"?

T.S.: Mein Vater gehörte zur Generation, die glaubten, dass das Handwerkliche zwar wichtig, aber nicht das Primäre beim Dirigieren ist. Wie sich Klang ausdrückt, vermittelt… das ist doch ein weites Feld. Wenn Sie mal beobachten, wie ein Dirigent supergenau schlägt, und trotzdem ist das Orchester nicht präzis… Und dann gucken Sie sich Bernstein an, da spielen die Bläser auf einmal weich und wie aus einem Guss…

Sicherlich hat es ganz pragmatisch auch damit zu tun, wie gut ein Orchester und ein Dirigent einander kennen.

T.S.: Bei Karajan war das extrem. Er sagte einmal wörtlich: "Ja, was, wenn ich nach Chicago gehe für zwei oder drei Wochen, was kann da schon entstehen? Mit meinen Berlinern bin ich zwanzig Jahre zusammen…" Die Wiener und die Dresdner zählte Karajan übrigens auch zu "seinem Kreis".

Woran erinnern Sie sich, wenn die Rede auf Ihren Vater kommt?

T.S.: Ich weiß nicht, ob er es war oder eine Zeiterscheinung: er gehörte zu den Leuten, die geistreich-souverän erschienen und zugleich eine Situation doch sehr direkt klären konnten. Er hat Treue geschätzt und war selber ein treuer Freund. Er hat ein stark ausgeprägtes Wertgefühl gehabt und war dadurch menschlich gesehen nie arrogant. Wenn man ihm aber unkorrekt kam, konnte er sehr entschieden reagieren. In diesem Zusammenhang kann ich nicht umhin, auf Schostakowitsch hinzuweisen, der dasselbe Prinzip hatte, alle Menschen gleich und respektvoll zu behandeln. Das war Teil ihrer Natur.

Wenn es sein musste, konnte er übrigens deutlich für Ordnung sorgen. Mein Vater hat eine Meinung gehabt und zu ihr auch gestanden – obwohl er sich von guten Argumenten auch überzeugen ließ. Eine „modische“ Meinung hatte er nie. Das interessierte ihn nicht. Er hat sich nie opportunistisch verhalten.

Erinnern Sie sich an die "Dresdner Zeit" Ihres Vaters?

T.S.: Als meinem Vater die Stelle angetragen wurde, hatte er zwei Bedingungen: erstens sollte das Orchester über seine Ernennung abstimmen – und zweitens bat er darum, die Stelle als Chefdirigent und nicht als GMD zu bekleiden. Das war damals eine Ausnahme…

…und findet nun mit der Ernennung Christian Thielemanns zum Chefdirigenten eine Fortsetzung. Auch er erbat sich, von den Pflichten des GMD, auch den administrativen Pflichten, entbunden zu sein.

T.S.: Bei meinem Vater war es sicherlich der Wunsch, den Schwerpunkt seiner Arbeit auf das Konzertante zu legen. Übrigens machte er sich später für die Ernennung Blomstedts stark, die von staatlicher Seite offenbar nicht so gern gesehen wurde.

Die Dresdner Staatskapelle gilt als ein Orchester mit einem spezifischen Klangbild. Wie bringt sich ein Dirigent da ein?

T.S.: In der DDR haben sich ja einige Dinge aus bestimmten Gründen länger erhalten. In Japan sagte man einmal über mich: der ist ein echter deutscher Dirigent, der kommt noch aus der DDR! (Mein Manager meinte, das sei ein Kompliment…) Bei den Wiener Philharmonikern hatte ich mein Operndebüt mit der "Zauberflöte"; zufällig war ich klanglich und stilistisch auf ihrer Linie, die Wiener haben angefangen, mich dann sozusagen in ihrem Sinne zu erziehen… Sie hatten die Idee, dass bevorzugt Leute ins Orchester kommen, die Schüler von Orchestermitgliedern sind. Karajan war der Erste, der eine Orchesterakademie gründete. Er sagte: das brauchen wir, weil die Hochschulen keine Musiker für mein Orchester liefern. Mit jedem Neuankömmling möchte ich weniger sagen müssen!

Mir erzählten Musiker, die unter meinem Vater in der Kapelle spielten, dass es in den 1960er Jahren noch üblich war, dass neue Streicher immer erst einmal in die zweite Geige kamen. Dort kümmerte sich dann jemand um sie und sagte: dies und jenes spielen wir hier so und so.

Ja, der stellvertretende Konzertmeister Thomas Meining hat mir das bestätigt. Er erzählte, dass er sich als junger Geiger erst einmal in den "Zweiten" bewähren musste. Später konnte er dann in die ersten Violinen wechseln.

T.S.: Aber heute ist das nicht mehr so, oder? Na, das wäre wahrscheinlich nicht durchzuhalten, die Stellenpolitik ist eine andere geworden.

Apropos Staatskapelle; Michael Sanderling, Sie scheinen Ihr "Cello-Gen" erfolgreich weitergegeben zu haben. Ihr Schüler Isang Enders hat gestern ein ganz vorzügliches Dvorák-Konzert mit dem Orchester gespielt.

M.S.: Ja, ich freue mich sehr darüber. Wir sind noch in engem Kontakt. Er hat mir kürzlich das Dvorak-Konzert vorgespielt. Es ist ja nicht einfach, das dramaturgisch zu bauen, aber bei ihm klingt es so natürlich!

Ihr Vater war Schirmherr der Schostakowitsch-Tage im Kurort Gohrisch, die in wenigen Tagen zum dritten Mal stattfinden. Es ist bekannt, dass Schostakowitsch und er sich persönlich zum letzten Mal in Gohrisch trafen.

T.S.: Mein Vater hat mir von diesem Treffen erzählt. Schostakowitsch war in diesem Erholungsheim der SED untergebracht. Aus Furcht, dort abgehört zu werden, sagte er zu meinem Vater: "Wir werden uns draußen weiter unterhalten…" Auf ihrem Spaziergang fühlte er sich dann freier zu reden.

Auch ich habe Schostakowitsch in Gohrisch getroffen. Unser Treffen fand in diesem Gästehaus statt, ich besprach mit ihm damals die Textübersetzungen der 13. Sinfonie. Schostakowitsch legte Wert darauf, dass das Werk in der Sprache des Publikums aufgeführt werden würde. Das Wort-Ton-Verhältnis der Musik ist jedoch sehr wichtig; wenn die Worte ihren Platz wechseln, stimmt das Wort-Ton-Verhältnis nicht mehr überein… Es war eine schwierige Aufgabe.

Ihnen beiden vielen Dank für das Gespräch!

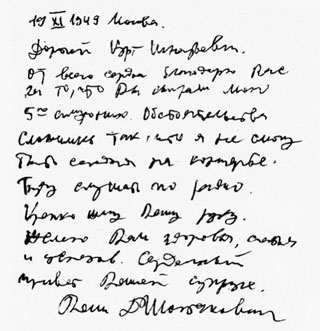

Im Andenken an Kurt Sanderling erscheint dieser Tage begleitend zu einer musikalischen Hommage am Berliner Konzerthaus eine 88-seitige Festschrift, herausgegeben von Peter Gülke und Ulf Werner. Die privaten Fotos sind Reproduktionen aus dieser Festschrift; zur Verfügung gestellt wurden sie von Barbara Sanderling.