Mit »Malka Mai« hat der österreichische Komponist Christoph Breidler eine Mutter-Tochter-Beziehung vertont, die man komplexer und dennoch menschlicher nicht hätte darstellen können.

Die siebenjährige Malka und ihre Mutter Hanna wohnen zur Zeit des zweiten Weltkriegs in Ławoczne. Der polnische Ort ist von den Deutschen besetzt. Als einzige Ärztin der Region macht sich Hanna zuerst keine Sorgen, dass die Nationalsozialisten eine Bedrohung für sie und ihre Tochter sein könnten. Dann muss jedoch auch sie fliehen und versucht, mit Malka nach Ungarn zu gelangen. Das Mädchen erkrankt auf der Flucht schwer; Hanna muss ihre Tochter bei einem Bekannten zurücklassen, der auch andere Jüdinnen und Juden versteckt. Er soll Malka zu einem späteren Zeitpunkt zu ihr bringen. Hanna selbst flieht über die Grenze. Als Malka wieder genesen ist, muss sie jedoch fort, denn eine große Razzia bedroht sowohl ihr Leben als auch das der anderen jüdischen Menschen. Zuflucht findet das Mädchen bei Theresa, einer christlichen Freundin der Familie, deren behindertes jüngstes Kind Hanna Mai lange gepflegt und medizinisch betreut hat. Theresa ist es, die Malka als “große Tochter” sieht, die sie sich “immer gewünscht” hat, wie sie sagt, und Theresa ist auch diejenige, nach der Malka in den letzten Augenblicken der Opernhandlung verlangt, wo doch eigentlich ihre Mutter für sie nach Polen zurückgekehrt ist. Aber das Vertrauen ist gebrochen, die tiefen Wunden und das Gefühl, von der Mutter im Stich gelassen worden zu sein und nur bei Theresa Geborgenheit erfahren zu haben, überwiegen bei Malka, auch in den letzten Augenblicken ihres Lebens.

“Ey, Digga, mach Handy aus, wir gehen jetzt in die Oper!” – Es ist eine seltene Erfahrung, wenn sich der Altersdurchschnitt im Premierenpublikum zwischen etwa 13 und 16 Jahren bewegt: neben vereinzelten anderen Gästen haben sich mehrere Schulklassen an der Studiobühne der Landesbühnen Sachsen in Radebeul eingefunden, um sich (vermutlich nicht durchweg freiwillig, aber dennoch im Saal bemerkenswert respektvoll und aufmerksam) die Uraufführung von »Malka Mai« anzusehen und -zuhören.

Es ist eine Oper für die Jugend und gewissermaßen geht es auch um die Jugend – um ein ein Mädchen, das im Stückverlauf vom Kind zur jungen Frau wird, und um ihre Mutter, die alles Menschenmögliche und mehr versucht, ihr Kind und auch sich selbst vor dem Schrecken und Horror der Welt zu bewahren. Die “echte” Malka Mai (die Handlung beruht auf einer wahren Geschichte) kann sich an vieles aus ihrer Kindheit nicht mehr erinnern. Deshalb sind mehrere Aspekte der wahren Handlung mit fiktiven Elementen gepaart; die furchtbaren Gegebenheiten der historischen Vorlage hat die wahre Protagonistin verdrängt.

Ursprünglich ein Roman von Mirjam Pressler, muss die Opern-Textfassung von Julia Jordà Stoppelhaar sämtliche Feinheiten der Sprache und der Storyline in neues Gewand packen. Das Libretto packt die Geschichte rund um Malka und ihre Mutter in einerseits zerbrechliche und andererseits starke, beinahe unzertrümmerliche Worten. Nicht selten stockt dem Publikum dabei der Atem. Diese Wirkung des Textes wird verstärkt durch die kluge und den (nur zwei!) Figuren gegenüber unglaublich wertschätzende Regie von Mien Bogart, der auch für das Bühnenbild verantwortlich zeichnet. Es gibt fünf Türen, durch welche die beiden Protagonistinnen hindurchgehen oder unter die sie klettern – die Türen stehen aber auch für die Stationen der erzählten Geschichte, für die Zufluchtsorte, die Malka findet, und an denen sie dann doch nicht sicher ist. Große Schattenfiguren in den Türen ersetzen die Rollen der dahinter befindlichen Menschen; die bedrohliche Atmosphäre ist nicht nur in diesen Momenten im Publikum spürbar. Wenn die beiden Hauptdarstellerinnen nicht aktiv am Geschehen beteiligt sind, sprechen oder singen sie aus dem Off und leihen so jeweils anderen Figuren ihre Stimme. Durch das Kostümbild fügen sich auch Masken, die über den Kopf gezogen werden und so andere Menschen darstellen, organisch in das Gesamtkonzept ein. So entstehen neue Figurenkonstellationen, die das Stück trotz der nur zwei singenden Rollen und eines Statisten erstaunlich kurzweilig machen.

Viel länger als die gute Stunde Spieldauer ertrüge man die Intensität im Raum auch nicht. Christoph Breidlers Klangsprache hangelt sich so direkt am gesprochenen Wort entlang, dass die gesungenen Passagen beinahe nicht auffallen. Abwechslung zwischen instrumentalen Zwischenspielen, rezitativischen und ausgesungenen Teilen halten das Stück durchgehend am Leben. Mancher Moment in den Instrumenten lässt beinahe Klezmer-Hintergrund vermuten, wird dann aber sogleich wieder in das klangliche Gesamtbild eingefügt. Längere lyrische Passagen und große Kantilenen der Sängerinnen sucht man zwar vergeblich, doch die Größe der Komposition und die innigen Momente entstehen aus dem Ungreifbaren und dem Unsagbaren. Der Komponist gönnt dem Publikum kein Aufatmen, keinen Moment der Fassung – nur ein Millionstel eines Bruchteils des Gefühls, das zahllose Menschen während dieser Zeit in der Realität erlebt haben, und doch hält der Zuhörer das schon fast nicht aus. Die Intensität der Farben, die Klangdichte und die weder “anstrengende” noch “unverständliche” Sprache von Breidlers Musik machen den Abend zu einem, an dem man versteht, dass zu dieser be- und erdrückenden Thematik zu viel von dem, was gemeinhin als “schöne Musik” aufgefasst wird, einfach nicht passend wäre.

In der von Männern dominierten Gesellschaft der 1940er Jahre sind es bei »Malka Mai« zwei starke Frauen, die das Gewicht der Welt und auch das des Premierenabends auf ihren Schultern tragen. Zum einen ist da die Mutter Hanna, interpretiert von Antigone Papoulkas, die mit besonders expressivem Sprechgesang in Erinnerung bleibt. Aber auch das große Spektrum der Mezzosopranistin – zum einen an klangschönen Lagen, zum anderen an Mitteln des Ausdrucks in allen Registern – ist wirklich bemerkenswert. So viel könnte verloren gehen, so viel “fauler” könnte man als Sängerin und Schauspielerin auf der verhältnismäßig kleinen Studiobühne sein; aber Papoulkas nimmt den Raum mit ihrer Mimik gänzlich ein. Ihr Spiel wirkt natürlich und aus dem Leben gegriffen, und dennoch gibt es scheinbar keine zufällige Bewegung.

Anna Maria Schmidt als Malka steht ihr um nichts nach. Die Sopranistin aus dem Ensemble der Landesbühnen Sachsen lässt die Wandlung vom ungestümen, unvoreingenommenen Mädchen zur vom Leben gezeichneten Heimatlosen auf der Suche fasslich werden. Die Siebenjährige, die zur Grundschulfreundin spielen geht, nimmt man Schmidt sowohl stimmlich als auch körperlich ebenso ab wie das Mädchen, das sich mit viel Mut und auch mithilfe ihrer schönen Haare durchschlägt und sich mit ihrer Puppe Liesel am Leben hält. “Um zu überleben, muss man vor allem wissen, wie man sich unsichtbar macht…”, sagt Malka auf ihrem Weg durch das Ghetto von Skole. Die Aura ihrer Darstellerin schwebt und strahlt aber stets durch den ganzen Raum. Glasklare Aussprache in Kombination mit einer exzellenten Phrasierung, berückenden pianissimi in höchsten Höhen und ob der zu Beginn feinen Stimmfarbe dann fast überraschenden Explosivität und lyrischen Größe – so möchte man Oper erleben, die einen auch auf dem Nachhauseweg noch begleitet und nicht mehr loslässt.

Sechs Musiker und Musikerinnen der Elbland Philharmonie Sachsen leiten quasi durch das Geschehen, sitzen im Bühnenraum positioniert als Teil der Szene oft im dichten Nebel oder im grellen Licht. Der Komponist beschäftigt die Instrumente (Violine, Kontrabass, Klarinette, Posaune, Schlagwerk und Flügel) beinahe durchgehend, an vielen Stellen sind sie auch für die Geräuschkulisse der Atmosphäre zuständig. Yury Ilinov am Dirigentenpult ist hier nicht nur metrischer Verkehrspolizist (wie in zeitgenössischen Werken oft erforderlich), sondern nutzt den Raum, der ihm von der Partitur gegeben wird, um Breidlers klangmalerische Pinselstriche auszukosten und den Puls der Musik nie schwach werden zu lassen. Die Kommunikation zwischen Sängerinnen, Instrumentalensemble und Dirigent funktioniert erstaunlich gut – trotz der zu überbrückenden Distanzen und der Positionen im Raum.

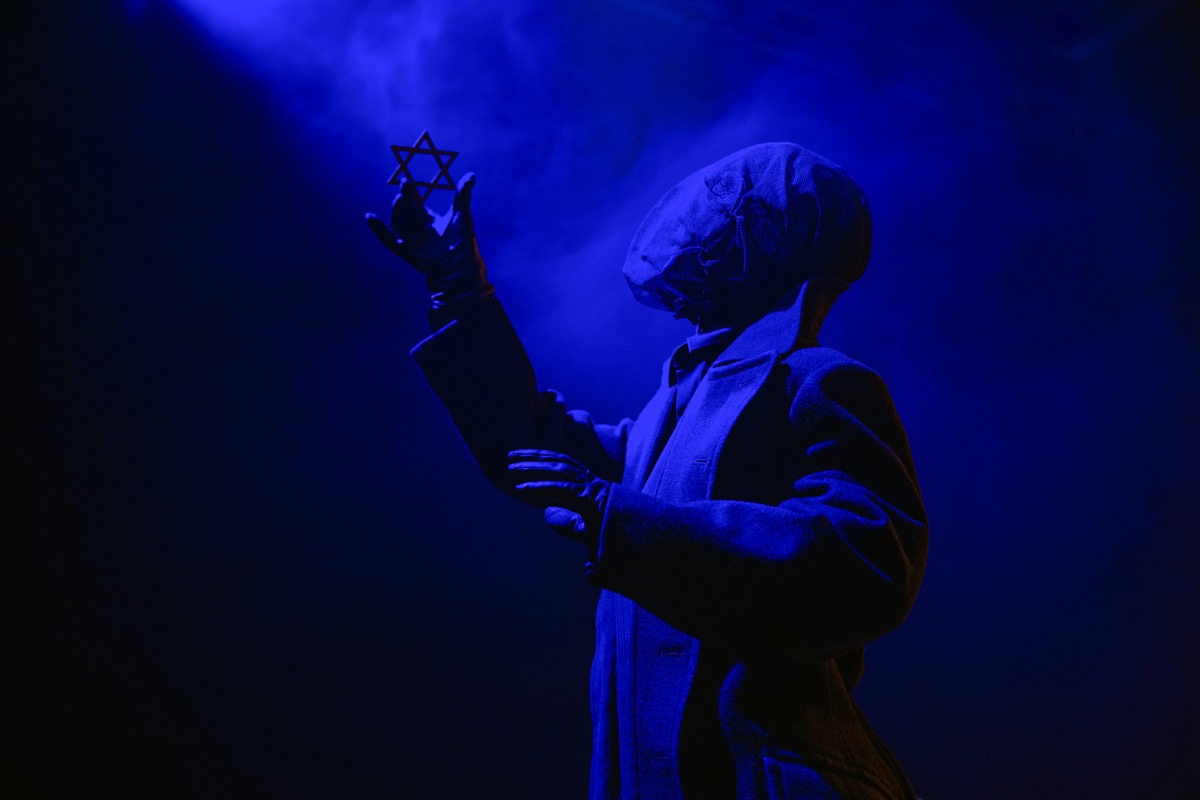

Zu Beginn des Stücks sieht man auf dem Stacheldrahtzaun, der sich um das Bühnenbild legt, viele hellgoldene Davidsterne. Im Laufe des Stücks werden diese beinahe unbemerkt nach und nach vom Schatten (Tuan Ly) abgenommen. Sie werden von ihm später in einen schwarzen Häcksler gegeben, dessen Trichter mit dem Licht einem dunklen Schornstein gleicht – unten fallen allmählich hunderte Einzelteile heraus. Schließlich sind alle Sterne vernichtet. Nein, nicht ganz – ein einzelner hängt da noch auf dem Zaun, wenn Mutter Hanna ihre Tochter Malka am Ende wiederfindet. Auch, wenn es für Malka da schon zu spät ist.