Oper gibt’s auch an der Staatsoperette: Italienische Oper in Dresden, ein Ausflug ins einstige Pariser Bohemien-Viertel Quartier Latin. Dort wird in deutscher Sprache gesungen. Leider ist trotzdem vieles nicht zu verstehen.

Giacomo Puccinis wohl bekannteste Oper »La Bohème« ist ein Herzensstück. Sowohl die Musik als auch die dramatische Handlung – basierend auf Henri Murgers »Scènes de la vie de Bohème« (1851) – geht kräftig ans Gemüt. Bei der Umsetzung auf der Bühne, so sollte man meinen, ist eigentlich nichts falsch zu machen. Doch leider zählt »La Bohème« auch an der Semperoper nicht zu den aufregendsten Produktionen des Musiktheaters. Dennoch ist die handwerklich absolut gediegene Regiearbeit von Christine Mielitz seit 1983 im Repertoire und wird es auch künftig bleiben (die nächsten Vorstellungen gibt es im Oktober, nach wie vor übrigens mit Hans-Joachim Ketelsen in seiner Paraderolle als Benoît). Das Stück hat schlicht und einfach aufgrund seiner in Musik und Handlung enthaltenen Dramatik das Zeug zum Publikumsrenner und ist immer wieder berührend.

Wer aber je die Leipziger Inszenierung von Peter Konwitschny gesehen hat (leider nicht im Plan der kommenden Spielzeit), mag vielleicht zurückhaltend auf die Möglichkeit einer anderen Interpretation dieser Oper reagieren. Denn seine Sicht auf dieses unsterbliche Bühnenwerk kommt ganz aus dem Geist der Musik, geht zu Herzen, ist dennoch keine Spur rührselig oder gar kitschig, sondern absolut menschlich und wirkt nachhaltig ergreifend.

Gesungen wird an der Dresdner Semperoper wie an der Oper Leipzig und vermutlich in den allermeisten Produktionen weltweit im Original, also italienisch. Schließlich hat Puccini sein 1896 unter Arturo Toscanini in Turin herausgekommenes Opus auf das Libretto von Giuseppe Giacosa und Luigi Illica verfasst, die Komposition ist eine vollendete Einheit von Text und Musik.

Vollendete Einheit von italienischem Text und Puccinis Musik

Da nun aber die Staatsoperette Dresden »La Bohème« in deutscher Sprache herausgebracht hat, währe zunächst einmal nach den Gründen zu fragen. Eine heftige Herausforderung dürfte dieses Stück für das Ensemble in jedem Fall gewesen sein, sowohl rein musikalisch interpretatorisch als zusätzlich auch hinsichtlich der italienischen Sprache. Intendantin Kathrin Kondaurow aber vertraut dem Team ihres Hauses und wollte das Wagnis offenbar eingehen. Der bislang vor allem als exzellenter Schauspieler und zunehmend auch für seine Regiearbeiten bekannte Matthias Reichwald, künftig der leitende Regisseur der Staatsoperette, wurde mit der Inszenierung beauftragt und hat sich zur deutschen Textfassung von Bettina Barz und Werner Hintze bekannt. Beide sind gestandene Fachleute in Sachen Musiktheater-Dramaturgie und genießen völlig zu Recht großes Vertrauen. Ob die hier und da zu hörenden Gossen-Ausdrücke tatsächlich ihrer »Bohème«-Version entstammen, scheint fraglich beziehungsweise wäre zu überprüfen.

Insgesamt aber bedient die Verständlichkeit des Textes den im Stück enthaltenen Humor, zumal der im starken Kontrast steht zum tragischen Ausgang. Da es in der Staatsoperette dennoch zusätzlich deutsche und englische Übertitel gab, hätte das Verständnis freilich auch so befriedigt werden können. Oder hatte man von vornherein die Verständlichkeit des gesungenen Wortes in Zweifel gezogen?

An der Italianità aus dem Orchestergraben ließ der scheidende Chefdirigent Johannes Pell kaum einen Zweifel, da wurde schwungvoll flirrend aufgespielt, mitunter auch elegisch bis herb an der Grenze zum Herzschmerz; beinahe durchweg aber für dieses Haus viel zu laut. Doch nicht nur die indifferent dosierte Dynamik von Orchester, Chor und Kinderchor der Staatsoperette stand dem Ziel der Textverständlichkeit dieser »Bohème« massiv im Weg. Auch die unausgewogenen Formulierungskünste unter den Mitwirkenden ließen eine Menge an Text nur erahnen – oder von den Übertiteln erlesen. Dabei sind die Leistung des Chores und insbesondere des spiel- und sangesfreudigen Kinderchores insgesamt durchaus eindrucksvoll gewesen.

Puristen könnten verstört sein, wenn Puccini in deutscher Sprache erklingt

Vor allem aber Jongwoo Kim als Rodolfo, der in seinem tenoralen Kraftakt zweifellos ganze Arenen hätte besingen können, ließ vokale Feinheit sowohl in der stimmlichen Gestaltung als auch in der Aussprache arg vermissen. Selbst Bryan Rothfuss als Schaunard und Andreas Mattersberger als Colline haben eher die komischen Seiten ihrer Partien betont und dürften in deren vielschichtige Tiefen vielleicht erst noch hineinwachsen. Der Marcello von Grzegorz Sobzak hingegen bewies schon zur Premiere dieser »Bohème« eine ausgeprägt emotionale Breite, die er mit warmem und dennoch frischem Bariton bestens ausfüllte.

Eine Glanzrolle allerdings hat Christina Maria Fercher als Mimì absolviert: ein glasklarer Sopran, ausgewogen timbriert, sowohl sanglich als auch darstellerisch voller berührender Emotionalität. Ähnlich herausragend war auch die Musetta von Julie Sekinger, eine in allen Lagen fein geführte, überzeugende Entsprechung von Diva und Vamp. Dass sich der Spieltenor Andreas Sauerzapf als Hausherr Benoît nicht in der dafür vorgesehenen Tiefe entfalten konnte, machte er als leichtfüßiger Parpignol wieder wett, während der kaum wiederzuerkennende Gerd Wiemer als Alcindoro ein raumgreifendes Sahnestückchen abgab.

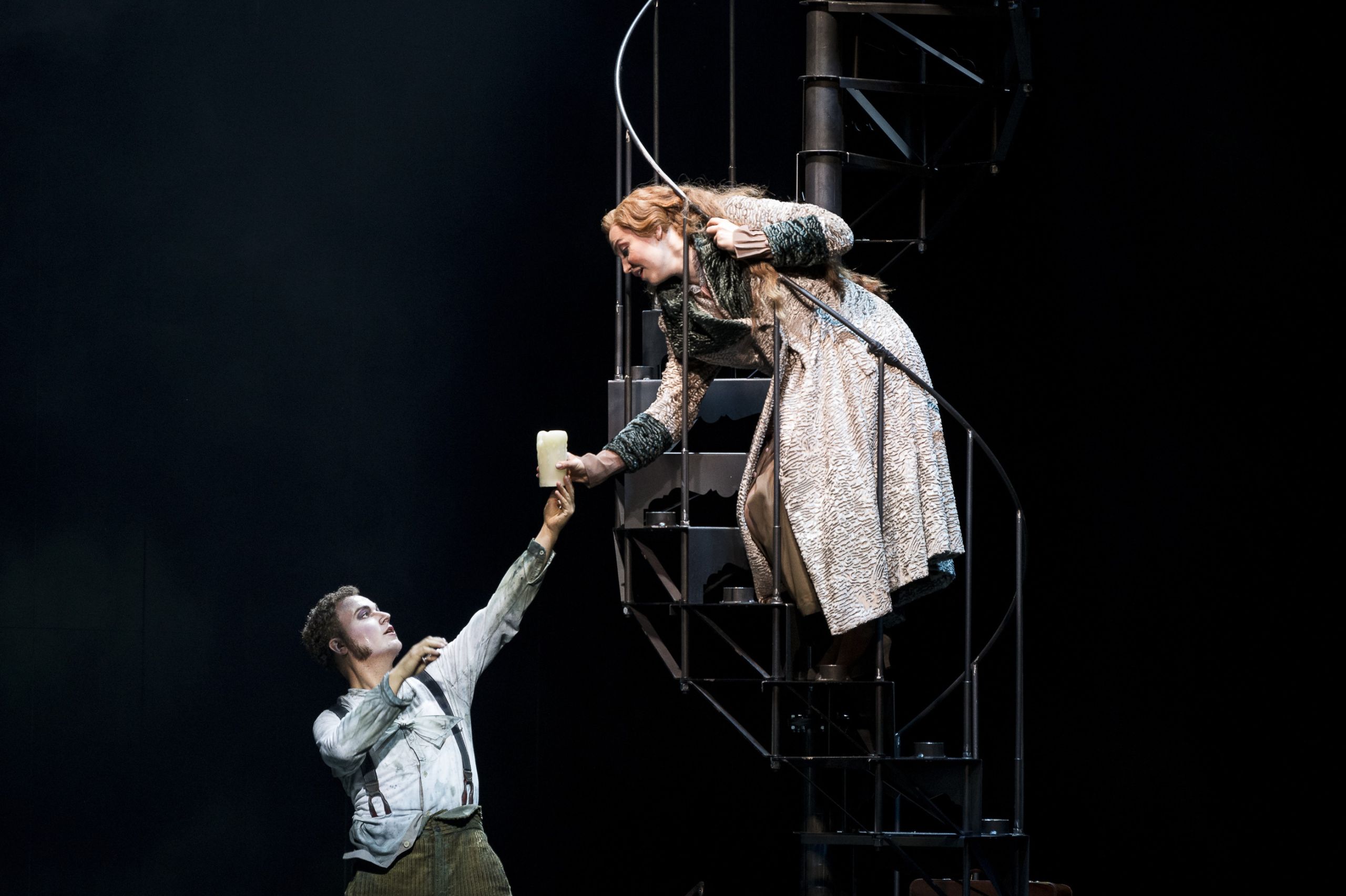

Puristen unter den Freunden der italienischen Oper dürften von dieser Sicht auf Puccinis »La Bohème« verstört worden sein, da die gewollte Verständlichkeit von Doppeldeutigkeiten und Wortwitz eben nicht durchweg erlangt wurde. Reichwalds Regie überzeugt dennoch mit Stringenz und Feinheiten im Detail, setzt schöne Bilder auf die Bühne, spickt sie hier und da mit klassischen Filmzitaten und leider auch mit einem blöden Macho-Moment im spielerischen Zweikampf der Künstler-WG. Dort leben Dichter, Maler, Musiker und Philosoph in einer Mansarde hoch über der Stadt und verströmen den gewiss zweifelhaften Zauber der Pariser Bohème. Unterstrichen wird dies durch die Bekleidung, die Kostümbildner Toto nachhaltigerweise aus dem Fundus des Hauses geholt haben soll. Wolkenbilder suggerieren das von der konventionellen Gesellschaft losgelöste Dasein dieser Gemeinschaft. Das Bühnenbild von Karoly Risz bringt Andeutungen zum sozialen Status (verstärkt übrigens auch die Akustik) und symbolisiert mit einer gusseisernen Wendeltreppe mittendrin das mögliche Auf und Ab menschlichen Lebens. Das ist freilich im zweiten Bild eher schlicht gehalten, schafft dafür aber im dritten, in der Pariser Vorstadt spielend, die unter die Haut gehende Dramatik einer eisigen Schneelandschaft. Etwas fragwürdig wird die Szenerie wieder zum tragischen Finale, wo leider einiges an Poesie auf der Strecke bleibt. Wenn sich Mimì zu einem versöhnenden Wiedersehen mit Rodolfo in dessen Dachkammer schleppt und sichtlich geschwächt sowie obendrein schwanger ist, wird sie dort wohl kaum mit plötzlichen Kräften das Zimmer umräumen, Bettgestell und Kanonenofen verschieben?

Die letzte Zweisamkeit ist beendet, als Rodolfos Freunde von der Suche nach einem Arzt und Medikamenten für Mimì zurückkehren, denn längst ist alles zu spät. Der Bühnenboden zerreißt und Mimì entschwindet mit ihrem Bett in ein imaginäres Jenseits. Ein berührendes, untröstliches Schlussbild. Die darauffolgende berühmte Atempause vor dem aufbrausenden Beifall ist ganz gewiss das größte Kompliment für ein trotz aller Schwächen ergreifendes Musiktheater.

Wieder am 15. und 16. sowie am 26. und 27. Juni in der Spielstätte im Kraftwerk Mitte.